目次(Contents)

キャッシュレス化が意味すること

皆さん、こんばんは!

カラっとした暑さの北欧から梅雨の日本に戻り、帰国後早々に大きなビジネスのお話がアメリカから持ち込まれて、てんやわんやしています(-“-)

さて、前回、キャッシュレスは目的でなくなく手段であると言い切った私ですが、念のため少し補足します。

キャッシュ決済をキャッシュレス決済に転換していくためには、様々な新しいサービスや新しい基盤(インフラ)が必要です。

それは、Visaやマスターカードカードなどだけではなく、QRコードを利用した銀行口座直結の決済(一種のデビット決済)や、電子マネーの更なる進化(Closed-LoopからOpen-loopへの転換は必要ではないかと思っています)などのサービスです。そして、それらのサービスを支えるためのオープンAPIの広がりや、一つの加盟店端末で複数の決済を行えて、かつ、安価な端末の開発、そして決済データの伝送を支えるネットワークの整備などの基盤の面でも更なる技術開発と企業間協調が必要であることは言うまでもありません。

けれども、それらのサービスはキャッシュレスを実現するためのサービスとそのために必要な社会インフラの整備であり、キャッシュレスの目的そのものではありません。

もちろん、これらのサービスを使ってみれば分かりますが、「現金を持たなくても買い物が出来るのって便利だ!」とか、「飲み会の割勘のお釣りを気にしないでいいのは楽だね!!」とか、個々のサービスの利点は確かに存在します。

けれども、個々のサービスの利点だけを強調しても、日本ほどキャッシュ決済に不便を感じない国で、どうやってキャッシュレス決済比率40%を実現するのでしょうか?

キャッシュレス決済を実現するためのサービスに国が補助金を出すべきというのでしょうか?

それは筋が違います。

キャッシュレス、それは世界の潮流

キャッシュレス決済比率が上がれば、決済や送金の連続性のある履歴が確実に残り、また、その履歴はビッグデータとして活用することが出来ます。そのビッグデータを活用して、官民ともにより効率的で最適な様々なサービスを展開することが出来ることでしょう。

そもそも論を言えば、現在Fintechという名の元で生み出されている様々な新しいサービスや技術は、世の中の決済や送金などのあらゆる経済活動がキャッシュレスで行われることを前提にしているものが大半です。

つまり、いくら今の日本が依然としてキャッシュ決済を続けるのに居心地が良い環境であったとしても、キャッシュレスで動く世の中の仕組みに転換しないと、近い将来、世界の潮流から大きな後れを取るリスクが存在するわけです。

そして、多くの国でキャッシュレスが進んでいるということは、キャッシュレスにはさまざまな利点があることを意味しています。「日本だけは違う」と言っていては、日本は世界の中で経済のガラパコスと化すことでしょう。ガラケーと呼ばれる携帯電話や、かつてのビデオ規格のように一つの商品群やサービスにおいて、「日本はガラパコス」と揶揄されるレベルとは全く違う、「経済活動のガラパコス化」となってしまうことは、最終的には日本が世界の経済活動の中で異端児となることを意味します。

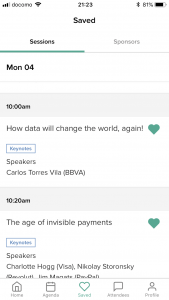

(Money20/20のセミナーリストはこんな感じです)

Money20/20 Europe 2019

(すでに来年の準備入っています!)

このような大きな変化が世界中で起こっていることに、まずはもっと多くの人々に関心を持ってもらえるような社会風潮を生み出すことが必要ではないでしょうか?

キャッシュレスの旅はどうだったの?

今回、オランダからスタートして、エストニア、スウェーデン、デンマークと4ヵ国を回って来たわけですが、それぞれの国のキャッシュレスの進化の実情は違っていました。

日本から見たらほぼ同じグループとされるこれらの国々においても、実際に数日滞在するだけで、その違いを実感することが出来ました。

なぜ違うのでしょうか?

それは、キャッシュレスを進める国の施策の優先順位がそれぞれ違うからです。

そして、それぞれの国は、歴史的背景や民族性も異なります。

特にその違いを感じたのは、やはりエストニアでした。

そして、キャッシュレス化の目的を完全に国内に目を向けているスウェーデンの徹底さには感服しました。

オランダは、ネット上で言われているほどキャッシュレスに躍起になっているわけではなく、きわめて自然体に進めているように感じました。オランダのFintechのトレンドの大きな流れはイギリスに似ているなと感じました。

そして、一番はっきり分かったことは、米国のキャッシュレスは全く違っているということでした。目的も手段も独自性があるということが良く分かりました。

もしかしたら、同じように広大な国土を持つカナダに行ってみると米国のことがもっと良く分かるかもしれないと思っています。

と言うことで、次回はエストニアについて思うところを書いてみたいと思います。

To be continued