目次(Contents)

なぜ中国(アジア)に行かないのか?

私にとって、今年最大のイベントであるオランダ/アムステルダムで開催される世界最大規模のFintechイベントであるMoney20/20!!

気が付いたら、出発までもう2週間となっていました・・・

https://youcanknowit-tech.com/2018/04/28/money20-20に行ってみよう-%ef%bd%9e海外fintechイベントのお勧め%ef%bd%9e/

日本のFintechブームの中で、最近QRコード決済を筆頭に、「中国信仰」が強いように感じますが、端的に言って私はそのトレンドに若干違和感があります。

理由は大きく2つです。

一つは、Fintechは、単なるITの革新ではなく、国家やマクロ規模の経済を支える金融インフラに変革を与えるものであり、歴史的背景も含めて国家レベルの政策や金融規制、国民性に深く影響を受けるものだと考えています。

ここ2年くらいの上海や北京のキャッシュレスの浸透の早さを見て、「便利だから一気に進んだ。だから、QRコードは便利だ。」というのは表面的な分析の域を出ていないのではないかと思うからです。

私は上海のパークハイアットがオープンした時(2002年くらい?)、そのオープニングパーティに縁があって参加するために上海に行き、その後数回上海に立て続けに行きました。

当時、中国では、レストランやお店で買い物をする時に、建前として一種のバウチャーを使うのが一般的でした。

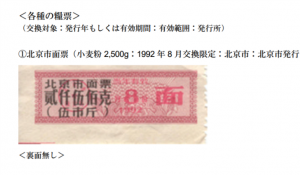

また、中国には1990年代まで、糧票(リャンピャオ)というお米や小麦粉を買うためのバウチャーがありました。

(泉先生のサイトからお借りしました)

https://izumi-seminar.net/sites/default/files/imported//pdf/ryanpyao.pdf

中国は資本主義国家ではなく共産主義国家であり、建前として国民が生活するのに必要なものは平等に配給するという社会構造がその頃は普通に存続していたからです。

私のブログ「7 Wonders of Japanese Payment and cash」シリーズで、

「金運を良くするために風水を気にする日本人の習慣」

https://youcanknowit-tech.com/2018/04/30/日本人あるある、お財布とお札のゲン担ぎ%ef%bd%9eその/

を取り上げましたが、その記事を書く時に、私は元上司から、「そんなこと気にしない人もいるからね、きちんと調べなさい」と言われたこともあり、(言われればその通りだ)とも思い、風水の発祥の地である中国のことも調べてみました。

その時に、改めて認識したのですが、中国では資本主義的な貨幣経済が中国全域国民に広まったのは、この20年ぐらいなのです。

つまり、中国に住んでいる中国の方たち(華僑の方たちは海外に住んでいるので発想が違うということも分かってきました)は、そもそも、現金決済というものに慣れ親しむ時間がとても短かったという歴史的背景があったわけです。

そして、ATMを置くとATMごと盗まれるという事件も相次ぎ、さらにはVisaと中国の関係が険悪だった時期もあり、加えて偽札が横行してしまったことで人々が慣れていない紙幣に更に不信感を持ってしまったという悪条件も加わり、今キャッシュレスの主流となっているアリペイなどが、一気に浸透する条件がいくつも存在していたわけです。

このようなマクロ環境は、日本とは全く異なります。

ですから、訪日中国人のためにQRコード決済を整備することは有用だと思いますが、日本でアリペイなどとの類似サービスが一気に広まるということはあり得ないと思っているのです。

2つ目の理由は、QRコード決済の理解度の浅さです。

中国では、ある時期Visaとの関係がかなり険悪だったと聞いています。

当時の私は今ほどカード決済業界を知らなかったので、その事実しか知りませんが、最近のミャンマーにおけるブランドカード決済導入の駆引きの裏側を見てきた経験と、VisaとMastercardがグローバルに構築している決済ネットワークの実態を垣間見た経験から、今なら、「なるほど」と、その背景を理解できるようになりました。

そんなこともあり、中国では独自決済手段が急速に発達しました。それが銀嶺カードであり、アリペイやWe chat Payであるわけです。

それらの決済手段は、中国の金融機関の実態、中国人のクレジットヒストリーの短さ、偽札を掴まされるリスクなどの状況を鑑みると、実によく出来ていると思います。

そして、QRコードは、まだまだ高いカード決済端末を導入できない中国全土に多数存在する屋台店舗で導入するための、決済Interfaceとして最適だったというわけです。

けれども、それは中国に限ったことではなく、国の状況に応じて、VisaやMastercardも、QRコード決済を積極的に導入しています。

聞いたところによると、インドがその典型だそうです。

QRコードは、決済データやカード(アカウント)データを伝送する時のInterfaceツールの一つであり、それがロイヤリティフリー(特許使用料が不要)となっているために、世界中に採用されています。

ご参考までに、その特許は日本企業である㈱デンソーグループのものです。

http://www.qrcode.com/patent.html

かつて、マイクロソフトがQRコードにほぼ近しいものを開発したそうですが、特許使用料を取るということで、広まることなく消えていったそうです。

現在のQRコード決済の広まりは、デンソーグループの英断によるところが大きいわけです。

アリペイなどが中国において決済手数料が極めて安価であることは周知の事実ですが、それは、銀行口座と直結しているため中国国内の決済である限り、ネットワークコストが高くないということ(国家政策で決められる共産主義と言うこともあります)と、信用情報として収集しているという側面もあります。おそらく個人情報保護が厳しいEUでは成立しない事業モデルだと思われます。

なお、このように中国国内の実情に実にマッチしているものなので、日本でこれらの決済手段を導入したら、その決済手数料は既存のカードブランド決済手数料と大差がないと聞いています。

なぜヨーロッパなのか?

中国ではないと思う理由は分かったけど、ではなぜMoney20/20 USではなく、ヨーロッパなのか?と、私を知る人は思っていることでしょう。

(私の南カリフォルニア好きは知り合いの中では周知の事実です)

それは、Fintechが国家やマクロ規模の経済を支える金融インフラに変革を与えるものであり、歴史的背景も含めて国家レベルの政策や金融規制、国民性に深く影響を受けるものだと考えているからです。

つまり、個々の国々の人口を考えるとヨーロッパ諸国はマクロ経済規模では日本と乖離がありますが、それ以外の経済条件(高齢化現象や低い経済成長率、低いインフレ率など)と、国民のリテラシーレベル、そして、消費志向(中国やタイのように経済成長が続いてインフレとなっている国は一般的に消費意欲が高いものです)に関しては、成熟しているヨーロッパ、とくに北欧や今回行くオランダが日本と近しいと判断しているからです。

USに関しては、昨年のMoney20/20に参加した数人の決済金融のエキスパートの方たちが、「ここ数年、Money20/20USでのディスカッションレベルが、一般向けに下がっていて、業界のプロ同士の冴えたDebateが聞けない」とコメントをしているのを幾つも見かけました。

確かに、日本でも、Money20/20 USには幾つもツアーが組まれており、決済関係者以外の方たちも多数参加しています。一般向けに迎合することが必ずしも悪いことばかりとは思いませんが、Money20/20の参加費用の高さを考えると、一番シビアな環境に置かれる(つまり専門性が高い)と思われるMoney20/20 Europeがベストと判断したわけです。

あとは、個人的な理由で、USには多くの仕事上の友人がいます。まあ、行かなくてもUSについては日本に入ってくる情報も豊富ですから、高いコストを掛けるのであれば、せっかくなら、IT立国エストニアにも行ってきたいというのが決め手ではありました。

Money20/20 Europe 2018@アムステルダム

ということで、とにかく事前準備をして(英語ハンディを抱えているわけですから)、予習もしていかないと絶対に元が取れないくらい高いのが玉に瑕です。

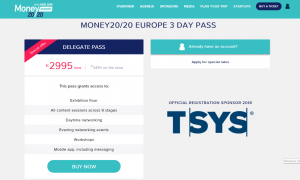

幾らかというと、毎年上がり続け、今年は何と!!!(いくらだった?)

現在、事前にチケットを購入すると2995ユーロで、当日券は3495ユーロです。

現在の円/ユーロレートが、概ね131円なので、約40万円です!!

それでも世界中から5000人以上集まるわけですから、凄いですね。

既に専用サイトでは、出席者の構成比など開示されていますが、アジアからの参加者は、「Asia・Australia」と括られているところが、アジア人の比率の低さを暗示しています。

ちなみに、40万円も(ぼったくる)払うわけですから、とてもサービスが行き届いています。

開催期間は3日間ですが、最終日以外は夕食を兼ねたNetworking partyとかも開催されますし、朝ごはんも会場で食べられます。今年はおやつブースやスムージーコーナーもあるらしいです!

これが、送られてきたメールです。(下の方が切れてしまっていますが)Welcome PartyのスポンサーにはGoogleが名を連ねています。

シリコンバレーのGoogle本社のカフェテリアが美味しいと聞いていますので、ちょっと期待しています…

と、Fringe benefitばかり書いてないで、次回は、Keynoteやセミナーなどについて取り上げたいと思います。予習をして参加するセミナーを事前に決めておかないと、終日おやつブースに居座る羽目になりそうです。。。

To be continued