目次(Contents)

仮想通貨、育成路線を転換??

皆さん、こんにちは!

GWも最終日、明日からお仕事という方も多いかと思いますが、今日の日経新聞に私個人的にはとても違和感のあるタイトルの記事が出ています。

「仮想通貨、育成路線を転換」だそうです。

コインチェックのNEM流出事件以来、金融庁は登録事業者と見做し事業者に対して立入検査を行っていますが、その結果、7社の見做し事業者は事業者登録を断念し、事業を廃止するという結果になっており、登録事業者に関しても、数社に対して業務改善命令が出されています。

既に廃止を決めた見做し事業者の実態に関するニュースを読む限り、「いや、よく登録事業者を目指そうなんて思ったよね」というくらい、金融取引の基本的なコンプライアンスや内部統制のコンセプトが分かっていないとしか思えないお粗末な実態もありました。

ですから、これらの会社が「廃業」を選択するのは、ある意味健全なことであり、それを持って「育成路線を転換」とは言わないと思います。

せめて、「金融庁、日本の金融活力発展に水を差さないように、健全で妥当な育成路線を模索」くらいにして欲しかったです。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30139290V00C18A5SHA000/?n_cid=NMAIL007

記事を読むと、その方が正しい見出しに思えるのです。

登録審査における5つの主要項目

金融庁は登録審査の項目を整理して厳格にするそうです。

1. 顧客と業者の資産の分別管理を徹底

1日1回ではなく、数分(10分?)おきに顧客からの預かり資産の残高を確認出来る体制を求めるようです。顧客から資産を預かるカード決済システムは、リアルタイムに顧客からの預かり資産をシステム上で常に管理出来るのが普通ですし、金融機関等の口座残高や未収分との突合も1日1回必ずするのが普通ですから、これは、当たり前のことかと思います。

2. 内部管理体制の強化

日経新聞の記事では全体像が掴めませんが、例として、「株主と経営を分けて企業統治」、「システム開発担当と管理担当を分離」を挙げています。後者は内部統制の基本であり、前者は当たり前のことなのですが、おそらく、コインチェックの事件の時の記者会見で、「株主と相談しないとお話しできない」を連発したことが要因になっているのかもしれません。

3. インターネットにつないだまま仮想通貨を保管することも禁止

いわゆるHot Walletの禁止です。今後はCold Walletに管理をすること!!ということのようです。

4. 送金時に必要なパスワードを複数用意

これは、コインチェックのパスワードの管理の甘さからの反省点と思われます。

5. 匿名性が高く、マネーロンダリング(資金洗浄)に使われやすい仮想通貨の取り扱いも原則認めない

これは、判断基準の定義がはっきりしないので、おそらく「原則」と入っているかと思われます。マネーロンダリグ対策については、米国では世界を対象とした規制も存在しますし、マネーロンダリングの多くは海外への送金が想定されますので、この点は、以前より日本の金融機関が全般的に甘いと国際的に指摘されてきたことですので、今後特に規制が厳しくなると思われます。仮想通貨の場合、送金先に対する管理が全般的に甘かったように見受けられますので、その辺りも視野に入って来るのではないかと個人的に思っています。

資金決済法における仮想通貨の定義とは?

ところで、法律では必ず、その法律が規制を行う事項の定義が明記されています。

当然ですが、資金決済法にも「仮想通貨とは」という定義が明記されています。

その定義ですが、2種類あることはご存知ですか?

(以下、資金決済法より抜粋します)

第二条 この法律において「前払式支払手段発行者」とは、次条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。

2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引(少額の取引として政令で定めるものに限る。)を業として営むことをいう。

3 この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。

4 この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。

5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

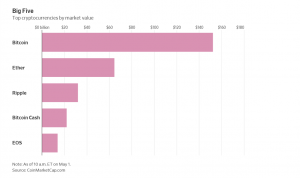

この定義だと、いわゆる仮想通貨の技術の発展に伴い定義が合わなくなってしまう可能性もあるかもしれません。ちなみに、世界的にはBig5と呼ばれている主要な仮想通貨は以下の通りです。

ブロックチェーンの技術はまだまだ発展途上であり、現在、ビットコインの決済にはリアルタイム性がありません。しかしながら、その技術は日々進歩しており、「ライトニング・ネットワーク」という技術が実用化されて、少額取引(送金)では、ブロックチェーンを使わないことにより、送金手数料を画期的に安く出来るそうです。

https://news.mynavi.jp/article/20180503-625684

ブロックに取引を記録する作業(いわゆるマイニング)の負荷は、取引量の増加に伴いビットコインの取引完了にかかる時間に深刻な影響を与えているとの見方もあったので、これが本当に実現すればビットコインの実用性も上がるかもしれません。

GWが明ける明日から、また日経新聞が厚くなる(記事が増える)と思いますので、今後も注目記事を取り上げていきたいと思います。

To be continued